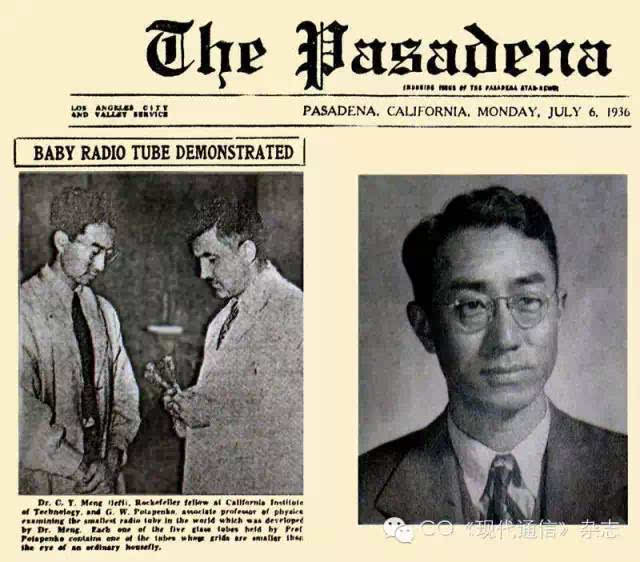

1937年。冯.卡门教授来华,7月14日赴庐州受蒋介石和宋美龄接见,冯.卡门提及CIT有孟昭英博士,他能制造最小真空管。宋美龄当即表示可由航空委 员会聘请回国。当时,孟昭英已应清华无线电研究所聘请担任教授。1936年,孟昭英回国后任燕京大学物理系副教授,讲授无线电及电子学方面的课程,他是国内开 设这类课程的最早学者之一。1937年抗日战争爆发,孟昭英随清华大学南迁至长沙,在长沙由清华、北大、南开组成的临时大学除授课外,还建立了一个业余无线电 台,教授一些学生(其中的傅英豪、李密等人后来去解放区从事通信工作)掌握无线电收发报技术。1938年转入昆明西南联大,直到1943 年,孟昭英在昆明清华无线电研究所任教授,同时兼西南联合大学物理系名誉教授,与任之恭教授一起为物理系及电机系讲授无线电及电子学课程。在这期间,孟昭英完 成了三极管射频放大器线性调幅的研究工作。研究成果于1940年在美国无线电学会的期刊DIRE上发表,受到国际同行关注。

当时清华大学有一个体制,教学满5年可以学术休假1年。借此,1943年,孟昭英应密立根之邀第二次赴美,先在加州理工学院任客座教授并做研究工作。完成 了在微波波导中的精密阻抗测量工作,获得一项美国专利。1944年,孟昭英转入麻省理工学院“辐射馆”任研究员,研究战时需要的雷达发送—接收开关,研究的课 题是10cm波段雷达系统发送-接收开关,使雷达只需要同一个天线即可兼做无线电发射和接收任务。战时雷达技术是绝密的,战后解密,MIT出版了一套丛书,提 到孟昭英所作的贡献。当美国在广岛爆炸了原子弹而日本无条件投降后,战时研究停止,孟昭英转入研究氧气在微波的吸收光谱,后来,1949年在美国的《物理评 论》发表了研究结果《氧的毫米波吸收波谱》,这是微波吸收光谱学里最早的研究成果之一,也是应用毫米波于科学研究的开端,他被公认为现代实验物理学重要分支微 波波谱学的先驱之一。研究中所用的基本实验技术被后来的研究者广泛应用。1946年辐射馆完成历史使命解散,众多美国名牌大学、联邦标准局及一些大企业纷纷高 薪聘请孟昭英,但他一概拒绝,毅然决定回国:我是中国人,应回去为中国人民服务!

1947年,孟昭英在西海岸克服困难,带回了沉重的实验器材和MIT珍贵科技书刊资料。回国后,先任清华大学物理系教授,后兼任代理系主任。此时国内政局 混乱,经济崩溃,华北情势日益紧张,清华大学高层人士有向南方转移的,但孟昭英决心留下。1948年北京解放后,他迅速将美国麻省理工学院辐射实验室的卓越成 就及雷达的最新发展介绍到国内,在清华大学开设了无线电学、电波学等课 程,引用美国《雷达丛书》初稿的内容作为教材。同时利用他从美国带回的无线电器材建立电子学实验室,先后为学生开设十几个无线电、电子学实验,仅微波部分的实验就有6个, 这些当时在国内都是领先的。1949年,开国大典游行中,清华大学队伍中物理系师生推着前进着一部移动式微型无线电发射台,这是孟昭英利用从国外带回的器材带 领青年师生们自制的,代表了清华大学物理系的现代科技水平。1950年,孟昭英加入九三学社,在抗美援朝运动的一次演讲中,孟昭英通过学校广播用亲身经历批判 当年普遍存在的亲美、崇美和恐美思想。

1952年,我国高等院校院系调整,清华大学成为一个综合性工科大学。北京大学电机系的电信组合并在清华大学,成立了新的无线电系,孟昭英任系主任、常迵 任系副主任。孟昭英组织全系14名教师开设一系列新课,建立实验室。并组织翻译和出版了由苏联Б.П.阿谢耶夫(Б.П.Асеев)所著的《无线电基础》和 В.X.富拉索夫(Влласов)所著的《电子管》二书。这是国内首批出版的无线电、电子学专业的苏联教材。孟昭英除亲自翻译外,还负责二书的最后校订工 作。1953年,他在无线电系又设立国内第一个电真空专业并兼任电真空教研组主任。经过两年的努力终于建立起电子管、真空、工艺、微波、电子光学、阴极电子学 等实验 室,他亲自吹制玻璃真空仪器、操作真空系统、调整实验设备,并且手把手地教给青年教师及研究生吹玻璃技术。在他的带动下,清华大学电真空专业迅速成长起来。 1955年当选为中国科学院学部委员(后改称院士)。1956年,清华大学无线电系又在国内率先设立了半导体专业,在国际上也是领先的。1956年,孟昭英参 与制定科学技术长期规划的工作,并参加筹建中国科学院电子所。

1957年,党内开展整风运动时,孟昭英对工作提了些意见,被划为右派分子,从一级教授降为三级教授,撤销系主任职务及学部委员称号,被监督劳动。在困境 中,他坚持完成了专著《阴极电子学》一书。1962年,宣布摘掉孟昭英的右派帽子,但仍不允许他参加被认为“保密”的微波研究,因此他转向从事阴极电子学的基 础性研究工作。阴极被称为“电子管的心脏”,特别是微波管向短波长、大功率发展时,对阴极的要求极为严格,但阴极的理论及定量研究仍很不充分,许多问题只凭经 验。于是,孟昭英选择了阴极发射特性及温度的精确量测作为研究方向。为了精确量测氧化物阴极的温度,首先必须确定它的辐射系数,而氧化物阴极结构复杂,其厚 度、疏松度及工艺过程都对辐射系数有不可忽视的影响。孟昭英发展了一种“光照测法”精确测定辐射系数,并建立了一套温度量测的次级标准。这种精确量测阴极温度 的方法简单而准确度高。1963年,此结果在中国电子学会第一届电真空专业年会上发表。这种量测高温的方法一直在实验室中使用。由于许多大功率微波管工作在脉 冲状态,要求阴极在很短的脉冲时间内给出很大的发射电流密度,这就需要测定阴极发射电流随时间的衰减及间歇以后的恢复特性。孟昭英带领4名研究生对阴极脉冲发 射特性做了多方面的定量研究,发展了双脉冲法等。在从事阴极研究的初期,孟昭英著有《阴极电子学》一书。这是国内第一本这个领域的专著。它广泛地被国内的研究 者、教师和学生研读。在“文化大革命”期间,孟昭英全家受迫害。1968年,被江青封为北京10万红卫兵司令遵照最高指示向“反动学术权威”进攻,把孟昭英抓 去,用手枪逼他交出钱和存折,在遭到毒打后关在四楼过夜,孟昭英在逃离时摔断了一条大腿;长子孟宪振在苏联获得副博士学位后会中科院研究磁学,并升任物理研究 所副所长,在1960年毛主席接见有突出贡献的青年科学家时站在最靠近毛主席的位置,但在文革中被诬为苏修特务,被吊死在香山的树上;次子孟宪超是采矿工程 师,个性刚直,被施加毒刑并以现行反革命囚禁在牢中,五年后患精神病和肺结核,1979年获得平反和多方治疗未愈,全靠双亲照料。1977年,孟昭英被勒令退 休。

党的十一届三中全会以后,1979年2月,对孟昭英宣布了改正错划右派的决定,并恢复一级教授职称。1981年,中科院恢复其学部委员称号,他重新恢复工 作。1984年,成立现代应用物理系,考虑到电子学发展迅速,自己再入已脱离十几年的电子学界恐力不从心,他转入物理教研组,参加了共振电离光谱学小组,指导 单原子探测技术的研究,担任博士生导师,并经常主持硕士生与博士生答辩会。他关心基础课教学,经常为教师做综合性的科研报告,如关于光纤、低温、真空等领域前 沿情况的报告。他关心实验教学,为《近代物理实验教程》写绪论,指导学生如何正确对待实验课。激光单原子探测技术是20世纪70年代后期发展起来的一项新技 术,其灵敏度能观测到一个或几个原子。当用某种频率的激光照射到基态原子使它产生共振激发态,在 它二次吸收光子时,在激发态上的电子便再激发到达里德伯区或自电离区。根据所使用激光的频率以及对电离原子的量测就能探测到某种单原子的存在。清华大学成立现 代应用物理系后开始建立激光单原子探测实验室。孟昭英担任该实验室顾问。他非常关心实验室的发展工作并亲自指导博士生。1985年他邀请此项新技术的创始人赫 斯特(Hurst)教授到校讲演。1986年他去美国时,曾到赫斯特教授的实验室参观,并与其研究所建立了联系,从而大大推动了清华大学激光单原子探测实验室 的发展。该室在原子高激发态光谱以及金和铂族元素的超高灵敏度分析方面的研究达到了国际先进水平,1990年该室成为国家教育委员会开放实验室。它还承担了国 家“七五”重点科技攻关项目——激光单原子探测技术在地质找矿中的应用研究。孟昭英是单原子探测技术的博士生导师,招有博士生多名,其中马万云在孟昭英指导下 研制成功我国第一台自制溅射原子化共振电离飞行时间质谱仪,为我国超高灵敏度分析和微区分析填补了空白。80年代末,孟昭英去美国探亲,病重入院但无力支付住 院费,那位美国亲属竟甩手不管。在举目无助的窘迫中,幸好遇到一位台湾青年,曾在大陆旅游时认识孟昭英并对其非常钦佩,为他付清欠款,又帮其转入可以免费的医 院继续治疗,直到痊愈回国。临别时,孟昭英把仅存的全部财务交给该青年代售,这是抗战时路过缅甸宝石产地用几百元买的一些宝石。回国后不久,得知那位台湾青年 找到买主,售得4万美金,孟昭英取1万美金付给那位美国亲属。1991年,孟昭英捐款2万美金给清华设立“清贫学生奖学金”。所剩美金又从美国买了医疗器材赠 送清华校医院。

1995 年2月,孟昭英在北京去世,享年89岁,电子学系学生们捐款为他在电子系馆立了雕像纪念他。

孟昭英的主要学术论文有:《利用巴克豪森-库尔茨效应产生厘米电磁波》,在当时获得了最短的连续波波长;《三极管的直线性板极调幅》,此法比当时的一般方 法可得到更好的直线性无畸变调制;《波导中阻抗的精密测量方法》,曾在美国获得专利;《氧的毫米波吸收光谱》,此为微波波谱学最早著作之一。科学专著有《阴极 电子学》一书。在科普工作方面著有《电磁振荡和电磁波》及《无线电基本知识》。

孟昭英曾任西安电子科技大学和北京理工大学的名誉教授,成都电子科技大学的兼职教授。他还任中国电子学会理事、中国真空学会名誉理事、中国电源学会名誉理 事长、九三学社科学工作委员会委员以及北京市政协委员等职务。孟昭英是国内外知名的物理学家和无线电电子学家,我国无线电电子学事业的奠基人之一。孟昭英不仅 是一位科学家,也是一位教育家。他执教半个多世纪,是中国电子学教育的开创人之一。他把科研与教学结合起来,把理论与实验结合起来,把教书与育人结合起来,从 事教育工作50余年,为祖国培养了一大批高水平的电子学人才和物理学人才。