朱其清(XU4KT/XU6KT/C1KT):在战时服务团改组为中国业余无线电协会

后,任协会会长;

孟昭英(AC2RT/XU5TH/XU7TH):解放后为清华大学著名教授,国内

电真空事业的领军人物;

陈实忻(XU6X/BV2A):航空公司职员,1948年因公司业务去台湾工作,后为台湾地区业余无线电组织CTARL创会会长;他们后来的遭遇和处境各不相同,但同样都为呼吁恢复开放业余无线电活动做出了不懈的努力。

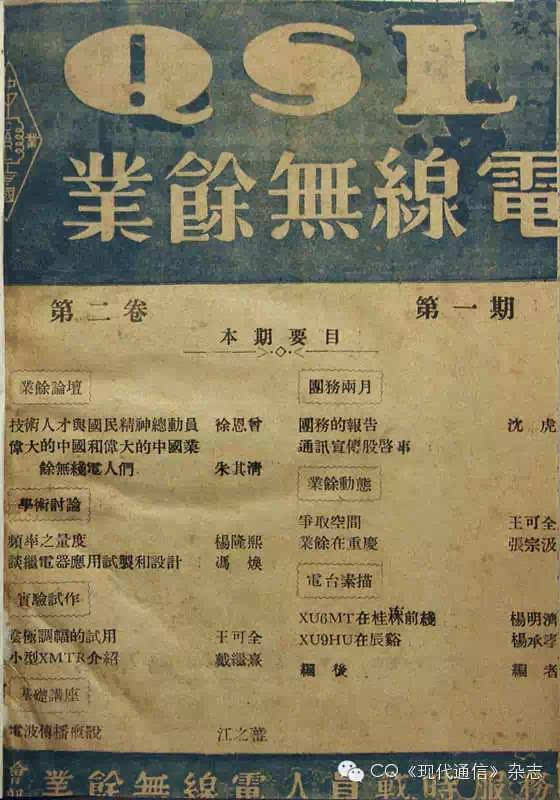

1896年,意大利人马可尼于发明了无线电,俄罗斯人波波夫也于同一时期研制出了无线电收发信装置。无线电通信迅速在航海等领域得到广泛应用,并开始传入 中 国。1904年,清政府购买了火花式发报机用于广东、江西等地要塞。1905年,清政府在天津开办了无线电报学堂。1907年,成立了邮传部。来华的西方业余 无线电爱好者随身带来了业余无线电嗜好,中国开始出现业余无线电活动。英国人从印度加尔各答经锡金靠步行穿越喜马拉雅带到拉萨的业余电台ac4yn就是一个例 子,这个电台从1936年一直工作到1945年以后。当时我国还没有建立无线电管理体系,因此很多人自造电台呼号前缀“ac”,后来才逐渐使用itu分配的 “xu”前缀。在1919年就开始on air的上海业余无线电爱好者朱让之就是中国早期火腿之一。朱让之当时是上海洋行一位年青雇员,他从外国职员那里学到了有关业余无线电的知识,身体力行,不但自己刻苦钻 研,而且一直呼吁民国政府支持业余无线电活动,并力图建立中国业余无线电爱好者自己的组织,但始终未获当局批准,直到解放前夕病逝。当时无线电器材还很昂贵, 一般都用自制的发报机,一般功率在数十瓦特以下。好在当时电磁环境还很干净,用几瓦的qrp做国际dx联络并不太困难。 1937年抗日战争爆发,抗日救国成为中国业余无线电界的奋斗目标。上海等地的业余无线电爱好者不顾日伪制造的白色恐怖,继续加紧技术训练并与抗日力量保持联 络,顾公林、赵振德等爱好者还被汪精卫特务以“制造无线电机供给游击队”为由加以查抄逮捕。太平洋战争爆发后,沿海地区的业余电台大都关闭,活动重心移向内 地。1937年10月业余无线电爱好者在南京成立了“业余无线电人员战时服务团”,1940年9月在重庆改组为中 国业余无线电协会(CARL:The Chinese Amateur Radio League),先后在全国各地建立了31个地方分会,并定5月5日为中国业余无线电节。在以后的很多年份中,全国主、分会场和carl会员的业余电台均通过空中年会形式 进行纪念,使中国 业余无线电节成为在艰难岁月中爱国团结的象征。

1945年8月15日,日本无条件投降,二战结束。我国火腿沉浸在民族解放胜利的喜悦之中,业余无线电爱好者不但恢复了活动,并且热烈商讨为民族振兴无线 电事 业的大计,积极发表了如何发展中国无线电事业、如何发展中国广播无线电事业、战后中国业余无线电发展途径之拟议、无线电波干扰与设立全国管理机构之建议等建 议。carl不但为业余电台发放了执照,会长朱其清先生还于1947年作为战胜国代表团成员出席了美、英、苏、法、中在莫斯科召开的世界电联(itu)大会五 强预备会,次 年作 为中国代表团成员出席了itu大西洋城会议,并访问了国际业余无线电联盟总部iaru。鉴于原先itu分配给美、俄、英、法、意、德、日等列强的无线电呼号前 缀都是国名首字a、r、g、f、i、d、j等等,为表现中国也是强国,carl决定所有会员用字母“c”作为业余电台呼号冠字。如饥似渴地学习先进技术成为这 一时期我国业余无线电界活动的一大特点。雷达、红外光通信、自制vhf/uhf设备等当时的先进技术成为国内火腿刊物和展览会、报告会的重要内容。1945年 10月28日,carl上海分会举办学术讲演,竟然在索取听讲券的几处发生了挤塌门、撞破窗、不得不拉起铁门来的热烈场面;1948年 5月1日,carl和中国电 机工程学会在上海交大联合举办了6天无线电展览,观众最少的一天也超过1万人。当时美军将大量战争剩余物资运入中国,一些在华美军也乘机拿机件出来兜售,为我 国业余无线电爱好者提供了空前的物质条件,业余电台的功率也普遍有较大提升,例如c1ch许毓嘉先生当时的电台功率为1000瓦。然而当时国民党统治非常腐 败,官员缺乏科学知识,业余无线电爱好者无辜受到怀疑和查抄。

解放后,贺龙、王铮等党和国家领导人十分重视在青少年中开展无线电活动,并参照前苏联建立“陆海空志愿协会”军事后备组织的模式,建立了中国人民无线电俱 乐部 等机构,陆续从东欧引进快速收发报、无线电测向、无线电多项通信等活动,建立专业运动队参加社会主义国家间的竞赛。中 国无线电运动协会(CRSA:Chinese Radio Sports Association,简称中国无协)成立于1964年2月3日,发起人为原四机部部长王铮和国家体委陆上司司长张文华。中国无线电运动协会在民政部注册,主管单位是国 家体育总局。中国无线电运动协会于1984年代表中国加入国际业余无线电联盟,2016年由中国无线电协会业余无线电工作委员会接替代表席位。2018年更名 为中国无线电和定向运动协会。

到1965年止,在全国建立了132 个无线电俱乐部,在青少年学生和少数工厂中开展无线电工程和民兵通信兵训练活动。在保加利亚业余无线电爱好者的促进和电信部门和体委的协作下,1958年在北 京设置了解放后第一部集体业余电台,邮电部王铮副部长亲自命名为by1pk。此后还设置了by2jl(长春)、by3bj(北京)、by6hn(长沙)、 by8sc(成都)、by9sx(西安)等另外五部集体业余电台。这些活动均因“文革”于1966年中断,其中一些在1976年后陆续恢复。这一阶段正是世界业余无线电迅 速发展的时期,业余电台总数从20万部猛增到120万 部。但是由于受阶级斗争和计划经济的政策影响,我国没有开放业余无线电发射,自上而下所组织的无线电活动主要局限在以职业体育运动队为骨干的无线电运动范围 里。70年代末期取消军事体育机构,中国无线电运动协会也从由电子工业部门、部队通信兵等业务部门共同参与的无线电专业组织过渡为纯体育组织,无线电活动被当 作竞技体育处理,砍掉了无线电工程等科技含量高的项目,不但我国狭义的无线电运动与国际业余无线电活动之间的差距进一步加大,也与国内无线电爱好者的民间活动 脱节。

由于这个阶段中业余无线电的实践和术语从群众生活中消失了数十年,它的真空也就被从前苏联传来的名词“无线电运动”所填充,概念的混淆遗留至今。其实, 业余无线电(amateur radio)是涉及所有发射业余无线电波活动的总范畴,它在国际电联(itu)《无线电法规》和我国《无线电频率划分》中都有明确定义。而“无线电运动”既没有国际组织的 官方定义,公认的含义也狭窄得多,一般只指业余无线电活动中徒步业余无线电测向(ardf)和快速收发报(hst)两个带有较多体育竞赛色彩的分支项目。“业 余无线电”包含了“无线电运动”,而“无线电运动”不涵盖一般业余电台活动。

改革开放带来了万物复苏的气象。国家体委于1980年开始恢复建设集体业余电台, 并得到薄一波、耿飙等国务院领导人批准。美国、加拿大、日本等国外业余无线电爱好者纷纷组团来访、讲课、捐赠器材,起了积极的促进作用。在十年左右的时间中, 中国无线电运动协会总部业余电台by1pk帮助全国各地体委、青少年活动中心、学校和少数企业共陆续建立了一百多部集体业余电台,为全面恢复业余无线电活动打 下了一定的基础,积累了经验。

1992年,中国电子学会理事长孙俊人部长召集国家无委办、国家体委、邮电部、部队等领导与四十年代老业余无线电家座谈,并由国家体委主任伍绍祖上报座谈 会纪要,向国务院提出了开放个人业余电台的建议,很快得到了朱镕基副总理的批准。1992年12月,北京、上海、广州的22名年轻时曾经拥有业余电台执照的老 业余无线电家恢复设置了自己的个人业余电台,沉默了几十年的中国民间业余电台的电波终于再一次冲上了天空。 1993年5月5日,海峡两岸的业余无线电爱好者又一次通过空中电波欢聚一堂,跨过遥远的时空,一起恢复中断四十五年之久的中国业余无线电节纪念活动,两岸的媒体都进行了 报导。1993年中国无线电运动协会首次吸收业余无线电爱好者成为个人会员。在完成法规规章和必要准备之后,1994年初在全国进行了第一 次业余电台操作证书考核。近年来随着我国经济的飞跃、无线电工业的发展和人们对精神生活要求的提高,业余无线电活动已经成为越来越多的百姓的业余生活选择。各 地的新老业余无线电爱好者们积极参加普及通信操作知识和技能的活动,时刻准备在突发灾害来到时服务社会。其中一部分人不断探索空间通信和数据、图像等各种新方 式、新技术的乐趣,走向越来越广阔的地外空间。中国业余无线电活动的后来崛起是社会进步的必然,也是民众的文化需求,是建设现代化社会主义和谐社会不可缺少的 内容。它将给千百万人带来高尚的文化生活、服务社会的机会、接触崭新无线电科技的窗口,也将给我国的通信机产业带来可观的市场空间。